羅惠霞教授團隊在雙相混合導體透氧膜材料的研究取得一系列進展

氧離子-電子混合導體透氧膜在高溫條件下(尤其是700℃以上)是一類同時具有氧離子和電子導電性的陶瓷材料,能夠高效的分離氧氣。随着溫室效應的日益加劇混合導體透氧膜材料作為一種高新材料,由于其用于膜分離技術時具有設備安全、成本低、節約能源等優點,尤其在基于二氧化碳捕獲的富氧燃燒等清潔能源領域有着良好的發展前景。

混合導體透氧膜材料的氧擴散可粗略地分為表面交換動力學過程與體擴散過程,每一過程又由下面一系列的步驟組成:①高氧分壓側的氣相氧擴散至膜表面;②氧分子物理吸附在膜表面;③氧分子在膜表面發生電極反應産生化學吸附氧;④吸附氧進人膜表面的晶格氧空位;⑤在氧空位濃度梯度下,進人晶格氧空位的吸附氧定向移動至膜的另一端,同時電子向相反的方向傳遞;⑥晶格氧從另一側膜表面脫離形成化學吸附氧;⑦氧從膜表面脫附擴散至低氧分壓氣相主體。混合導體透氧膜材料從結構方面來劃分主要分為:單相混合導體透氧膜材料及雙相混合導體透氧膜材料。混合導體透氧膜材料在氣體分離、能源轉化方面均有廣闊的應用前景,然而其工業應用之路并不理想。目前阻礙混合導體透氧膜材料應用的主要原因是有以下幾個方面:(1)成本高;(2)較低的透氧速率;(3)長時間穩定性差。這其中的根本原因在于大多數單相混合導體透氧膜材料含有堿金屬元素,其在高溫中容易與CO2生成碳酸鹽雜質,從而阻塞了氧氣的傳輸通道,大大降低了膜體材料的透氧性能、機械強度以及其穩定性;此外大部分單相混合導體透氧膜材料在熱循環過程中具有較大的線性膨脹系數,因此其結構穩定性也相對較差。另一方面,傳統的雙相氧離子-電子混合導體是通過在螢石型離子導體中添加一般不低于總體積比30%的貴金屬如Ag或電子導體性能好的陶瓷相作為電子導體,從而組成混合導體相。這些傳統的雙相混合導體透氧膜材料往往含有成本高的貴金屬Ag等,其價格較高,其高昂的成本成為了工業化的一大阻力,此外貴金屬的膨脹系數與陶瓷相的膨脹系數相差較遠,導緻兩相匹配系數低,膜容易分裂、導緻雙相混合導體透氧膜的機械強度低;此外雙相混合導體透氧膜材料的透氧性能往往比單相透氧膜材料的低。

針對這些科學問題,近年來太阳集团app首页材料科學與工程學院的羅惠霞教授課題組利用低成本的、不變價離子(如Al,Ca等)摻雜調控,同時采用簡易的一鍋溶膠凝膠法合成了一系列新型的雙相混合導體透氧膜透氧膜材料,這系列研究成果已發表在Journal of Materials Chemistry A 6 (2018), 84-92(内封面文章);Inorganic Chemistry Frontiers 6 (2019), 2885-2893;Ceram. Int., 45 (2019) 20033-20039;Journal of Alloys and Compounds 806 (2019) 500-509;J. Europ. Ceram. Soc. 39 (2019) 4882-4890;Separation and Purification Technology 251 (2020) 117361;Journal of Membrane Science 633 (2021) 119403等國際期刊上。

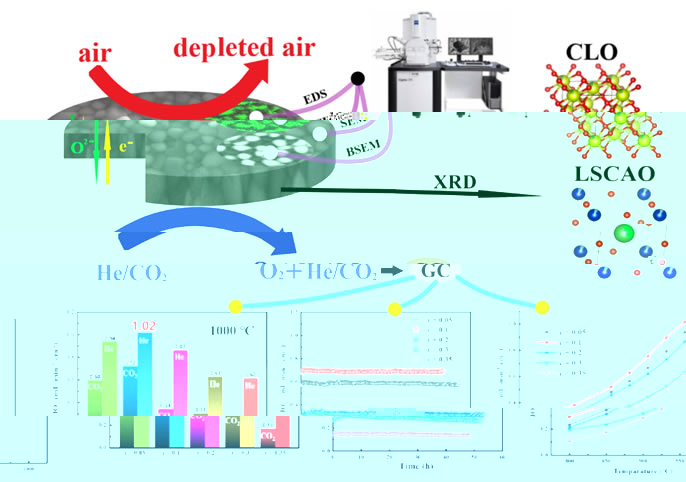

近期,羅惠霞教授課題組利用一種改進的一鍋溶膠凝膠法成功制備了Al摻雜的雙相透氧膜材料體系60wt%Ce0.9La0.1O2-δ-40wt%La0.6Sr0.4Co1-xAlxO3-δ。本項研究制得的雙相混合導體透氧膜材料表面非常緻密,無明顯缺陷及通孔。研究表明Al的摻雜能夠明顯提升體系的結構穩定性、且其能夠在Ar/CO2等低氧、功能性氣氛中具備良好的穩定性。值得一提的是,厚度為0.6 mm的Ce0.9La0.1O2-δ - La0.6Sr0.4Co1-xAl0.1O3-δ雙相混合導體透氧膜材料在氦氣作為吹掃氣和1000 ℃的工作條件下,可實現1.02 mL cm-2 min-1的透氧速率(如圖1所示),并在CO2的環境下能穩定運行超過50h以上,其優良的穩定性克服了在應用過程中産生雜質的問題,有望用于基于CO2捕獲的富氧燃燒工業應用。總而言之,該工作采用地球上豐富而且廉價的金屬Al取代了更加昂貴的Co,并且展現出了優秀的透氧性能,同時克服了Cu,Fe摻雜等穩定性差的問題。此研究成果以“Influences of Al substitution on the oxygen permeability through 60wt%Ce0.9La0.1O2-δ-40wt%La0.6Sr0.4Co1-xAlxO3-δ composite membranes“ 為題,材料科學與工程學院18級本科生李東乘為第一作者,羅惠霞教授為唯一通訊作者發表在分離與純化領域的專業期刊Separation and Purification Technology, 274 (2021) 119042 上。該研究受到國家自然科學基金優秀青年基金、廣東省自然面上基金、中央高校青年重點培育等項目的大力支持。