Lehn功能材料研究所研究進展:基于有機籠狀與環狀化合物的自分類組分動态網絡

在生命體系中,細胞的競争、調節和适應過程,可以由複雜的動态網絡來表達。而當化學研究涉及的自組織過程達到更高水平時,複雜化學體系中各組分間結構和成分的相互交聯和轉化關系則可以用組分動态網絡(constitutional dynamic network,CDN)(Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2836-2850)的形式來表示。一般來說,最簡單的組分動态網絡可以由AB、AB′、A′B、A′B′四種組分構成,而這四種組分又可以通過組分基元A、A′、B、B′間的動态共價反應得到。組分動态網絡中組分間的相互交聯關系可以用[2×2]的二階矩陣表示,将其中表現出相互促進關系(即含有完全不同組分基元,如AB與A′B′)的組分置于矩陣的對角線上,并将表現出拮抗關系(即含有共同的組分基元,如AB與A′B)的組分置于行列上。在效應因子E的作用下,各組分間可以發生重組交換反應,最終呈現出處于失衡組分分布(biased distribution)的熱力學穩定狀态(如圖1所示),從而完成多組分複雜體系對于環境變化的自适應過程。

圖1. [2×2]組分動态網絡的示意圖

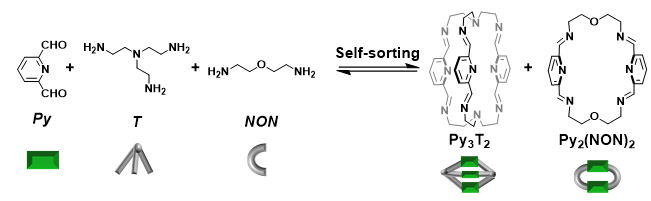

近日,太阳集团1088vipLehn功能材料研究所與法國斯特拉斯堡大學超分子科學與工程研究所合作,基于亞胺類動态共價反應以及課題組對于組分動态網絡方面的前期研究基礎,對有機籠狀與環狀化合物自分類組分動态網絡的設計和動态适應性進行了深入研究。該研究首先以兩種多胺(T、NON)和二醛(Py)構成的三元混合體系為原料,考察其自分類性能。理論上,各組分基元可以在體系中進行随機的結合,産生由單一或混合組分基元所構成的多元複雜體系。因此,在最簡單三元組分基元體系中(Py、T、NON),可能産生三種平衡态:1)Py與T或NON選擇性結合,産生Py3T2和Py2(NON)2的同質自分類(homo-self-sorting)結構;2)Py與T和NON同時結合,産生一種特定的異質自分類(hetero-self-sorting)結構;3)Py與T,NON的反應不具備選擇性,進而産生具有統計學分布的超複雜混合狀态。而實驗結果表明,該混合體系首先産生一系列的複雜中間體,随後這些中間體有序的轉化為熱力學穩定狀态,生成有機籠狀化合物和大環的同質自分類産物,即平衡态1),如圖2所示。

圖2. 三元混合體系的有機籠狀與環狀化合物的自分類圖例

研究者進一步将三元混合體系擴展到更為複雜的四元體系(如圖3所示),構建出基于有機籠狀與環狀化合物的自分類組分動态網絡。通過對組分基元的合理設計和選擇,該網絡能夠實現對于環境變化由動力學控制的亞穩态到熱力學穩定态的動态自适應過程:通過核磁共振對于各個組分分布的實時監控,該混合體系在有機籠狀化合物(動力學優勢産物)的驅動下首先經曆具有失衡組分分布的亞穩态;随着時間的延長,亞穩态産物的含量會逐漸減少,進而最終達到處于相反的失衡組分分布的熱力學穩定狀态。這項工作首次将自分類的概念擴展到兩種不同維度(有機籠狀和環狀化合物)的有機拓撲學結構,為自分類設計擺脫金屬模闆化的常規體系,從而實現純有機自分類體系的構建。為開發物種多樣性和環境适應性并存的複雜化學系統提供了新的設計思路。

圖3. 基于有機籠狀與環狀化合物的[2×2]自分類組分動态網絡示意圖

上述研究進展發表于化學綜合期刊Journal of the American Chemical Society,文章的第一作者是太阳集团1088vipLehn功能材料研究所博士生楊诏政,通信作者為法國斯特拉斯堡大學諾貝爾化學獎得主Jean-Marie Lehn教授。論文鍊接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.0c07131

該研究工作得到留學基金委、國家自然科學基金、廣東省國際合作領域項目以及法國ERC Advanced Research Grant、ANR Grant DYNAFUN和University of Strasbourg Institute for Advanced Study等項目的支持。

注:Jean-Marie Lehn教授是享譽國際的超分子化學先驅,被稱為 “超分子化學之父”,于1987年獲諾貝爾化學獎,是法國、美國等多個國家科學院院士,也是中國科學院外籍院士。同時,他還是太阳集团app首页Lehn功能材料研究所的聯合創始人、名譽所長和超分子化學方向的PI。迄今為止,Lehn功能材料研究所已有多名博士生、博士後前往Lehn教授所在的法國斯特拉斯堡大學超分子科學與工程研究所進行聯合培養與合作科研。